Una industria que se encuentra en crecimiento desmedido a nivel global es el cannabis, misma que hace no mucho tiempo involucraba ocultarse en lugares extraños y participaban en ella, gente de dudosa procedencia. Sin embargo, gracias a los resultados de grandes investigaciones médicas y beneficios descubiertos sobre el cannabis, existen países que empiezan a tener apertura para impulsar y despenalizar el uso y consumo de éste, para fines terapéuticos y medicinales.

En este sentido, los gobiernos se han visto en la necesidad de actualizar y modificar su legislación, debido a la presión social y demanda que se fundamentan en los avances científicos que demuestran las propiedades medicinales de la planta. Al respecto, Uruguay fue el primer país en el mundo en legalizar la marihuana para usos recreativos, donde se dejó en manos del Estado la producción, distribución y venta controlada de la marihuana, seguido por Canadá, quien legalizó el uso recreativo del cannabis con el fin de atacar el mercado ilegal, entre otros como Jamaica, México y Estados Unidos.

Sobre lo mencionado, Ecuador no fue la excepción, ya que el pasado 24 de diciembre de 2019, la Asamblea Nacional envió al Registro Oficial el proyecto de ley sobre el cual el pleno se había pronunciado el 17 de diciembre de 2019, y como consecuencia de ello, entraron en vigencia las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). En estas reformas se aprobó la tenencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o sus derivados, se estableció que no será punible siempre que sea con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa o investigación, y siempre que se demuestre el padecimiento de una enfermedad a través de un diagnóstico profesional. Se señala que la persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias que por sí mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con fines de comercialización, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Por otro lado, se reformó la Disposición General Tercera, de la Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio Económico Drogas, que excluye de las sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización al cannabis no psicoactivo o cáñamo, entendido como la planta de cannabis y cualquier parte de dicha planta, cuyo contenido de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1% en peso seco, y cuya regulación es competencia de la Autoridad Agraria Nacional. Adicionalmente, se estableció que la producción, comercialización, distribución y uso de medicamentos y productos que contengan sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización podrán efectuarse con fines terapéuticos o de investigación médico-científica, previa autorización por escrito, otorgada por la Autoridad Sanitaria Nacional. Con estas reformas el país legalizará el uso de cannabis medicinal y se integra a la lista de varias naciones donde también es permitido como Uruguay y Argentina.

En este marco, previo a iniciar la producción o industria de los derivados del cannabis, se había dispuesto que, en un plazo de 120 días desde la vigencia de la ley, la Autoridad Agraria Nacional expidiera las regulaciones a las que se refieren las reformas establecidas en el texto del Artículo 127 de las reformas del COIP. En relación con esto, el Subsecretario de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura, anunció que tendría listo el documento para el 21 de junio del 2020, sin embargo, aún no se han pronunciado sobre la emisión del cuerpo legal mencionado.

Aunado a ello, se conoce que el Ministerio de Agricultura emitirá licencias para importación y producción de semillas, siembra y cultivo, fitomejoramiento o fines de investigación, procesamiento e industrialización; así como exportación y comercialización de biomasa o aceite crudo de cannabis no psicoactivo. Adicionalmente, se deja establecido que no se permitirá el autocultivo, ya que dificulta los controles de la producción, en razón de que el cannabis no psicoactivo tiene características similares a la sustancia sujeta a fiscalización. Asimismo, se mencionó entre otros que, se podrán solicitar licencias solo a través de personas jurídicas, entidades públicas, cooperativas o asociaciones domiciliadas en Ecuador, contando con que el representante legal de las compañías deberá presentar un certificado de antecedentes penales. Sobre el costo de las licencias, estableció que podrá ser variable, dependiendo del número de hectáreas que se sembrarán, los cuales aún no han sido definidos.

Con lo mencionado, podemos afirmar que el Ecuador se encuentra incursionando en una industria millonaria, siendo uno de los mejores territorios para la producción de la planta por sus condiciones climáticas, con un gobierno que impulsa este negocio mediante reformas políticas, promoviendo una industria muy atractiva para inversores a nivel mundial y batallando entre sí por acaparar una parte del mercado que permitan ofrecer diferentes tipos de productos y derivados de la planta, razón por la cual dirigimos nuestra atención al Ministerio de Agricultura a fin que emita la normativa respectiva.[1]

La información aquí publicada no constituye consejo ni asesoría legal puntual, siendo su función meramente informativa.

Andrés Villalba Burbano

Asociado

[1] Fotografía: <a href=’https://www.freepik.es/fotos/hoja’>Foto de Hoja creado por jcomp – www.freepik.es</a>

A inicios del 2018, se creó el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI) con la finalidad de promover, atraer, facilitar y mantener la Inversión Extranjera Directa (IED) en el Ecuador, esto, como parte del objetivo de garantizar el desarrollo económico del país, la generación de empleo, el ingreso de divisas al país, etc. Este comité entre otras cosas, es el ente encargado de aprobar los proyectos de inversión y autorizar la suscripción de los contratos de inversión.

En este contexto, el 15 de junio de 2020 se publicó en el Registro Oficial Edición Especial número 668, la Resolución No. 027-CEPAI-2020 del CEPAI, mediante la cual se aprueba el Instructivo del Procedimiento de Revisión y Aprobación de Solicitud de Contrato de Inversión, mismo que es aplicable para los delegados al CEPAI y su subcomité técnico, así como de los entes rectores de la materia en que se ejecuta la inversión.

Este instructivo, permite que los inversionistas, en aplicación de lo señalado por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, soliciten la suscripción de un contrato de inversión con el Estado ecuatoriano, para lo cual deben presentar junto con la petición respectiva, información como: el monto estimado de inversión, la fuente de recursos, los datos del proyecto de inversión en donde se indique en qué consiste el mismo, el sector económico en que se desarrolla la inversión, la generación de empleo, etc., mismos que permitirán al CEPAI analizar su solicitud y posterior aprobación.

Una vez verificada la información, se emitirá un informe técnico legal para determinar el cumplimiento de los parámetros y requisitos establecidos en la normativa aplicable, y a continuación se solicitará un informe técnico legal a la entidad rectora en la materia en que se desarrolla la inversión. Dichos informes servirán para presentar el proyecto al Subcomité Técnico Interinstitucional de CEPAI quienes posteriormente remitirán al Pleno del Comité para la aprobación o rechazo de la solicitud del contrato de inversión de manera motivada.

En caso de ser aprobada la solicitud, se suscribirá la Resolución correspondiente, que será notificada al inversionista para proceder a la suscripción del contrato de inversión, que deberá tener como anexo los cronogramas y origen de la inversión, la generación de empleo, y otros beneficios en caos de darse. De esta manera, queda regulada de manera clara la forma de solicitar y suscribir los contratos de inversión, generando mayor seguridad al inversionista.[1]

La información aquí publicada no constituye consejo ni asesoría legal puntual, siendo su función meramente informativa.

Angélica Campoverde Ortiz

Asociada

[1] Fotografía: <a href=’https://www.freepik.es/fotos/vintage’>Foto de Vintage creado por jcomp – www.freepik.es</a>

El 29 de junio pasado, la Corte Constitucional emitió el dictamen de constitucionalidad por estado de excepción 03-20-EE mediante el cual determinó la constitucionalidad del estado de excepción impuesto mediante Decreto Ejecutivo 1074 de 15 de junio de 2020.

En ocasiones anteriores, en este mismo espacio, se trataron temas como una eventual responsabilidad del Estado por el manejo de esta crisis; y también, la problemática de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID19 al momento de su publicación por cuanto, en ciertos pasajes, determina consecuencias jurídicas sujetas a la temporalidad contenida en la siguiente frase: “mientras dure el estado de excepción” (puntualmente la suspensión de derechos de prestadores de servicios públicos).

En este nuevo dictamen de constitucionalidad, llama la atención que la Corte adopta una postura crítica frente a las acciones ejecutadas por las diversas instituciones del Estado. La Corte expresa que ha existido “un accionar estatal poco acucioso, que ha generado que la pandemia se vea agudizada y que no existan, aún, los mecanismos ordinarios necesarios para combatir el COVID-19 y sus efectos.” También ha indicado, respecto a los tiempos prolongados de tratamiento legislativo de la LOAH, que “Esta demora en la toma de medidas indispensables para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas, refleja que las funciones del Estado no están tomando con adecuada seriedad su deber de coordinar acciones para cumplir sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos constitucionales que se encuentran amenazados, conforme el artículo 226 de la Constitución.”

Aunado a ello, la Corte, en un ejercicio extremo y realista de aceptar que esta pandemia no puede ser afrontada con un estado jurídico ordinario, ha dejado en claro que el estado de excepción es necesario para afrontar la crisis pero que tampoco se puede vivir constantemente del mismo, ni tampoco se puede encausar este nuevo estado de excepción a una crisis económica ya que justamente el manejo administrativo y económico del país depende del mismo Ejecutivo en un estado normal u ordinario de competencias. De ahí que toda medida que se adopte debe de ser oportuna.

Con lo mencionado, la Corte da a entender que por esta ocasión se justifica un estado de excepción dada la crisis mundial generalizada, misma que no tiene precedentes, y que, por lo tanto, no es posible tratarse mediante los mecanismos ordinarios legalmente establecidos; sin embargo, no consiente el estado de excepción sea con finalidades económicas, mismas que no son constitutivas de calamidad pública.

Con estas consideraciones de la Corte, sumado la flexibilización del mecanismo de semaforización, sin duda será un escenario propicio para el debate jurídico relacionado a efectividad y oportunidad de las medidas que se están adoptando por parte de todas las autoridades estatales.[1]

La información aquí publicada no constituye consejo ni asesoría legal puntual, siendo su función meramente informativa.

Carlos Becilla Peñafiel

Asociado

[1] Fotografía: <a href=’https://www.freepik.es/fotos/dinero’>Foto de Dinero creado por freepik – www.freepik.es</a>

A causa de la emergencia sanitaria global, el mundo empresarial y de relaciones privadas se ha visto frente a graves problemas generados por imprevistos que no fueron posibles de determinar, por ejemplo, las aerolíneas, que ante el cierre de fronteras se vieron afectadas con incumplimientos generalizados de contratos comerciales previamente adquiridos. La industria automotriz, que a causa de la falta de materia prima provista desde China, se encuentra en la forzosa e irresistible posición de no poder cumplir con toda la cadena de distribuidores, concesionarios y así toda la cadena hasta el cliente final. Esto provoca que tanto a nivel empresarial de gran escala así como el pequeño comerciante, se encuentren inmersos en una grave crisis financiera, a lo que se suman incumplimientos de pactos contraídos, tanto a nivel nacional como internacional.

La fuerza mayor es un concepto jurídico, definido como “el imprevisto a que no es posible resistir”. Por lo tanto, la emergencia decretada en razón del COVID-19 es un evento de fuerza mayor de naturaleza temporal. Sin embargo, esta situación de fuerza mayor no necesariamente impacta todas las actividades y a todos los negocios ni tiene el carácter de permanente, aun cuando podría tener efectos de más largo alcance por su naturaleza internacional.

Es así que, existe la necesidad de analizar individualmente cada situación contractual con el fin de definir si aplica o no la fuerza mayor a una actividad específica y a cada obligación. Sin embargo, la fuerza mayor puede afectar a una obligación de distintas maneras dentro de un negocio o contrato.

El Código Civil ecuatoriano en su Artículo 30 recoge el concepto de fuerza mayor y lo identifica en ciertos casos como un eximente de responsabilidad, lo que supone contar con una justificación idónea para no cumplir una obligación contraída. No obstante, para poder tener una aplicación correcta del concepto de fuerza mayor, es necesario que la emergencia relacionada con el COVID-19 imposibilite el cumplimiento de una obligación. Esto quiere decir que el contrayente de una obligación haya estado impedido de cumplirla a causa de la emergencia decretada y así podría configurarse una situación en la que, estando en mora del cumplimiento contractual o de una de sus cláusulas, no surtirían los efectos del incumplimiento.

Al respecto de la mora por causa de fuerza mayor el Código Civil en su Artículo 1574 prevé “(…) La mora causada por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios (…)” “(…) Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas.” Nótese que la fuerza mayor como eximente no se aplica en todos los casos, ni sus efectos son de inmediata aplicación.

En ese orden de ideas, sostener que todo es culpa del COVID-19 o que toda situación de fuerza mayor en determinados tiempo y efectos, suponen una exoneración directa de responsabilidades para toda situación, obligación y contrato, no es del todo correcto.

Para que opere la fuerza mayor como eximente de responsabilidad, tienen que concurrir los siguientes requisitos: (i) un evento externo, imprevisto e irresistible; (ii) afectar a una obligación de naturaleza contractual; (iii) impedir o imposibilitar el cumplimiento de la obligación; y, (iv) la parte afectada no debe haber asumido el riesgo de este evento. En este sentido, es pertinente analizar cada requisito a la luz de la emergencia suscitada por el COVID 19, como consta a continuación:

Primero, la emergencia constituye un evento externo que no fue provocado por las Partes contractuales, por lo tanto la imprevisibilidad se cumple. Segundo, para poder tener claro que las afectaciones son solamente del contrato, las obligaciones deben nacer de la voluntad de las partes y no de las obligaciones impuestas por la ley como son el pago de impuestos o pensiones alimenticias o servicios básicos. Tercero, es de suma importancia tener clara la correlación entre la imposibilidad de dar cumplimiento a una obligación, y la razón por la que no puede cumplirse, por lo que puede aducirse fuerza mayor (ejemplo: pago de las alícuotas de un departamento, la emergencia no impide el pago). Cuarto, que el contrato no reconozca la asunción del riesgo de fuerza mayor por las partes. Sobre este punto el Código Civil establece que las Partes podrían alterar el contrato.

Así, es importante una revisión pormenorizada de los términos del contrato, tratando de evidenciar condiciones de operatividad de la fuerza mayor, como podrían ser la notificación, o un lapso de tiempo etc. Para realizar esta clase de revisiones es importante tomar en cuenta, entre otros, los siguientes puntos:[1]

- El contrato es ley para las partes, éste debe ser analizado e interpretado de forma técnica, si se establecieron particularidades de fuerza mayor en una o varias de sus cláusulas.

- ¿El incumplimiento nació en el espacio y tiempo de vigencia del contrato como consecuencia del COVID-19?, ¿cómo un efecto de la causalidad?

- ¿Influye la existencia de cuidados o actividades realizadas por la parte incumplida, para mitigar el riesgo?

Por otro lado, si en el contrato no constan cláusulas relacionadas a la fuerza mayor, puede siempre invocarse este concepto como eximente de responsabilidad, ya que estos preceptos están claramente determinados en la ley, sin embargo su aplicación nunca es inmediata o automática, siendo necesario para que opere: la notificación y el plazo.

En conclusión, para alegar que el motivo de un incumplimiento se basa en la fuerza mayor y por ende eximente de obligaciones, este debe cumplir varios requisitos que para ciertos casos dependerá mucho de las cláusulas, elementos y circunstancias específicas de cada contrato. Por lo tanto, es necesario que analicemos cada contrato en concreto para que, desde la perspectiva de acreedor o deudor, se aplique lo consagrado en la ley como un eximente de responsabilidad.

Es así que, la emergencia generada por el COVID 19 nos crea la necesidad de analizar las situaciones contractuales particulares y no pensando que todo incumplimiento puede fundarse en la pandemia global, ya que la consecuencia de un correcto análisis legal será definir la existencia de daños y la necesidad de una reparación, o no.[2]

La información aquí publicada no constituye consejo ni asesoría legal puntual, siendo su función meramente informativa.

Bryan Escaleras Martínez

Asociado Junior

[1] Apuntes del Profesor Fernando Gómez Pomar “Fundamento del Análisis Económico del Derecho del Contrato”.

[2] Fotografía: <a href=’https://www.freepik.es/fotos/negocios’>Foto de Negocios creado por onlyyouqj – www.freepik.es</a>

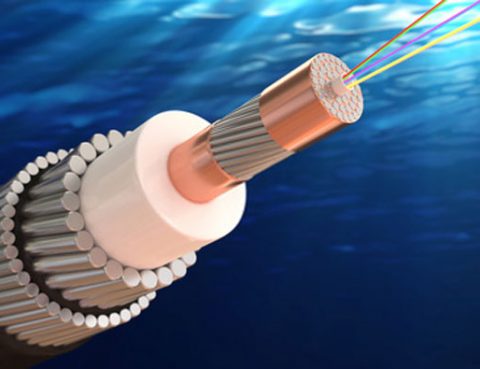

De conformidad a la definición dada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), el cable submarino es un cable de cobre o fibra óptica, instalado sobre el lecho marino y destinado fundamentalmente a servicios de telecomunicaciones, mediante el cual es posible tener internet y otros servicios asociados, permitiendo la conexión a diversos servidores que se encuentran en diferentes partes del mundo.

La utilización del cable submarino en el país data de 1998, y desde entonces con la llegada de nuevas empresas ha existido mayor capacidad de salida internacional que ha permitido ofrecer servicios de banda ancha con mejores precios y mayor calidad. Otra de las ventajas del cable submarino, es que el servicio se abarata más la posibilidad de transportar mayor cantidad de datos que un satélite. Además, el cable submarino de fibra óptica no contamina y tiene un impacto neutro y beneficioso sobre el ambiente.[1] Es decir, la industria del cable tiene un impacto sostenible.

De acuerdo al sitio web Telegeography, en el mundo existen alrededor de 406 cables submarinos en servicio, mismos que pueden ser visualizados a través del siguiente enlace: https://www.submarinecablemap.com/. La implementación del cable submarino tiene como base jurídica a diversos instrumentos legales, tomando como punto de partida a la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, Convemar, en donde se indica que: “Todos los Estados tienen derecho a tender cables y tuberías submarinos en el lecho de la alta mar más allá de la plataforma continental.”

A nivel nacional se regula principalmente a través del Reglamento de Títulos Habilitantes de Telecomunicaciones y Frecuencias, el cual establece que, para poder proveer los servicios mediante el cable submarino, es necesario solicitar a la autoridad competente un título habilitante de registro de servicios, cuyo otorgamiento será para los usuarios que cumplan con los requisitos legales, técnicos y económicos – financieros, según los formatos establecidos por la ARCOTEL, y su plazo de duración será de hasta veinte (20) años. Dicho título habilitante obligará al prestador, al pago de contribuciones económicas según lo establezca el ente regulador.

El cable submarino tiene tal trascendencia en el país, que en la actualidad se conoce que existe una nueva empresa que mediante una inversión privada de aproximadamente de USD 50 millones, se encargará de la construcción, administración, operación y mantenimiento de un cable submarino que proveerá de mejor capacidad a la provincia de Galápagos.[2]

La información aquí publicada no constituye consejo ni asesoría legal puntual, siendo su función meramente informativa.

Angélica Campoverde Ortiz

Asociada

[1] Acerca de Cables submarinos de telecomunicaciones. International Cable Protection Committee. Expedido en Octubre, 2011.

[2] Fotografía: https://mundocontact.com/alistan-cable-submarino-de-fibra-optica-entre-eu-y-espana/

Una posible consecuencia que se está analizando a nivel mundial en el campo económico es la cultura del no pago. Todos los analistas, principalmente económicos, toman como causa de esta cultura a las medidas adoptadas desde los campos políticos como las legislaturas y los ejecutivos.

La crisis económica es compleja y toda medida es comprensible pero no necesariamente aceptada o acertada; de ahí que siempre van a caber las preguntas “¿a quién se le pide ajustarse primero?” y “¿a quién se le ayuda primero?”. Las respuestas a ambas dudas solo encuentran soluciones probables en las políticas económicas que se adopten desde los espacios estatales indicados.

En el contexto ecuatoriano, la herramienta donde se plasmaron estas decisiones políticas fue a través de la Ley Orgánica De Apoyo Humanitario Para Combatir La Crisis Sanitaria Derivada Del Covid-19, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 229 de 22 de junio de 2020. Cabe destacar que la Ley goza de efectos generales, y tiene como características la coercitividad y la coactividad.

Puntualmente, en el Artículo 5, se adoptaron tres (3) medidas respecto a los cobros de servicios básicos o públicos: (i) el congelamiento de tarifas de servicios, (ii) la suspensión del corte por falta de pago, (iii) el diferimiento de deudas. Respecto a la primera y segunda medida, cabe destacar que ambos son derechos reconocidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para los operadores de servicios. Lo que se busca con la nueva Ley es justamente sacrificar dichos derechos ante la pandemia. También cabe señalar que en un primer momento ese Artículo solo contemplaba la primera medida y, fue la Asamblea, la que agregó las otras medidas.

Sin duda a prima facie, estas medidas ayudan a los usuarios o beneficiarios de servicios públicos y básicos; pero el otro análisis que cabe realizar es respecto de la temporalidad de las medidas ya que justo ahí es donde se genera la cultura de no pago; por ejemplo, pueden darse casos en los que el deudor tenía deudas pendientes desde antes de la pandemia, pero con la pandemia esta deuda tuvo un efecto de “bola de nieve” y tal como se ve el panorama, continuará aumentando hasta que pase la pandemia. Otro ejemplo puede ser sobre el deudor que accedió a aumentar o tener una mejora en su servicio y luego –entiéndase “ahora”-, que ya regresa a su trabajo y pasa más tiempo en la oficina que en la casa, esa deuda generada por la pandemia, por un servicio más caro, quedará pendiente hasta que pase el estado de excepción o deje de renovarse.

Por tanto, la cultura de no pago es un círculo vicioso, en la que tanto operador como cliente piensan tener la razón de no pagar o de no invertir. Así pues, solo resta ver el comportamiento social que causarán estas medidas poco desarrolladas o mal redactadas que sin duda marcarán una nueva disputa entre consumidores y prestadores, más aún en países en vías de desarrollo donde siempre hay necesidades públicas.[1]

La información aquí publicada no supone ningún consejo o asesoría legal particular, siendo su función meramente informativa.

Carlos Becilla Peñafiel

Asociado Junior

[1] Fotografía: <a href=’https://www.freepik.es/fotos/mano’>Foto de Mano creado por rawpixel.com – www.freepik.es</a>

Comencemos señalando que un Estado de derechos como lo es Ecuador, está sujeto a normas determinadas que garantizan un adecuado accionar estatal frente al ciudadano, pero estas garantías se entienden que actúan mientras existen épocas y situaciones estables, es decir en épocas de normalidad. Ahora bien, el problema aparece cuando esta normalidad se ve alterada por alguna situación imprevista lo que a su vez imposibilita al Estado continuar con normalidad.

Con el fin de abordar y neutralizar estos casos que alteran el común desempeño del Estado –entiéndase a las competencias institucionales- y la población, se deben dictar normas, que podrían ser denominadas excepcionales, ya que dependiendo de la naturaleza de la situación no prevista, dependerá la aplicación de estas normas. Así, la doctrina en este aspecto sostiene que:

“Los Estados cuentan actualmente con mecanismos e instrumentos destinados a regir la vida normal de las instituciones, pero también cuentan con toda una serie de mecanismos, medidas e instrumentos para situaciones anormales, graves e insuperables”[1]

En otras palabras en un Estado social de derechos y justicia como el ecuatoriano, se debe estar preparado con una adecuada institución jurídica ante la ocurrencia de situaciones no previstas en el ordenamiento puedan ser superadas y permitan seguir adelante con la vida cotidiana. Este instrumento con el que cuenta el Estado ecuatoriano se denomina “estado de excepción”.

El instrumento referido fue tomado por el Estado ante la emergencia relacionada con el COVID 19, el mismo que comprendió medidas excepcionales contenidas en el Decreto Ejecutivo 1017 de 16 de marzo de 2020 por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representaban un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generaban una afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado. Posteriormente, ese estado de excepción tuvo que ser ampliado. A la par de los indicados actos del Ejecutivo, también se expidieron varios actos administrativos que tenían su asidero legal en el mismo Estado de Excepción.

Estos actos administrativos fueron plasmados a través de acuerdos ministeriales y resoluciones administrativas, las cuales han creado efectos no siempre beneficiosos para ciertos sectores de la población, sean estas empresas o personas naturales. Ahora bien, la duda que surge es dichos actos administrativos siguen legal y constitucionalmente vigentes, ya que fueron expedidos con base en el primer Estado de excepción decretado por el poder Ejecutivo, el cual por haber fenecido su plazo de vigencia –incluyendo a la renovación decretada el 15 de mayo de 2020- según la normativa constitucional ya no surte efectos y además sus medidas ya no son necesarias para el momento en el cual nos encontramos, considerando que las condiciones de la emergencia son completamente diferentes y se abordan de esa forma en los dos estados de excepción, enfocándose el último en la reactivación social y económica.

Para definir si estos actos administrativos mantienen su vigencia partiendo de la premisa que nacieron a razón del Decreto de Estado de Excepción 1017 de 16 de marzo de 2020, debemos abordar los principios constitucionales y del derecho internacional que rigen los estados de excepción, y los efectos que nacen de ellos.

Un estado de excepción justamente responde a su acepción de excepcionalidad, esto quiere decir que su tratamiento legal debe ser muy prudente y exacto con el fin de evitar efectos vulneradores de derechos. Según lo establecido en la Constitución del Ecuador, el Estado de Excepción debe responder a los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad, por ende todo documento o decisión estatal que nazca a partir del estado de excepción debe responder a estos mismos principios.

En ese orden de ideas, los principios referidos se analizan a continuación:

- El principio de necesidad es también conocido en el derecho comparado como el principio de ¨estricta necesidad ¨, este principio se refiere a que la declaratoria de un estado de excepción se lo debe realizar cuando la crisis no pueda ser superada por las instituciones jurídicas ordinarias. En el caso concreto valdría evaluar si todo el andamiaje que se instauró a razón del estado de excepción sigue siendo necesario (Acuerdos ministeriales, Resoluciones administrativas, actos administrativos en general, etc.). Este principio ser apreciado de manera objetiva, ya que debe responder a un objetivo claro y conciso (superar la crisis que lo motiva). Así, la crisis que motivó el Estado de Excepción Ecuatoriano fue la emergencia de salud según los considerandos del mismo, mas no temas relacionados a una crisis económica.

“La amenaza o peligro debe ser, por tanto, grave, presente o inminente, real y objetiva. Es decir, que su valoración no debe estar determinada por una apreciación subjetiva de la autoridad administrativa, ni debe depender únicamente del temor que se tenga de una posible situación de peligro extraordinario, pues de ser así los Estados no estarían facultados para hacer uso de los poderes o facultades excepcionales[2].”

El principio de necesidad es estricto ya que no puede decretarse un estado de excepción o sus efectos deben mantenerse vigentes por la simple presunción de la ejecución de algún acontecimiento, por ejemplo si se conoce que se va a llevar a cabo una marcha o si se presume que va a existir una crisis económica.

- La temporalidad constituye la piedra angular del Estado de Excepción y por ende de todos los actos administrativos expedidos a razon de este. Nótese que si este mecanismo y sus efectos se prolongan por mas tiempo que el explicitamente permitido en la Constitución, deja de ser un medio idóneo y legal en el marco de un Estado Constitucional, convirtiendose en un mecanismo arbitrario e inconstitucional que impacta incluso a los efectos y decisiones estatales que se excedan en su tiempo.

En este contexto, el Artículo 27, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala: “(…) En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención…” (…)”

Con lo cual es evidente que los efectos del Estado de Excepción no se pueden dilatar por más tiempo que el rigurosamente necesario para superar la circunstancia excepcional que lo motivó. De conformidad con este Principio las medidas extraordinarias que acojan los Estados, deberán ser temporales y no permanentes, caso contrario se estaría contrariando al principio de legalidad, al ordenamiento jurídico interno e internacional. Las medidas adoptadas a razón de un estado de excepción no pueden convertirse en regla, estas siempre tendrán una calidad de excepcionales (la excepción no puede convertirse en regla), en el caso que nos atañe, todavía mantenemos vigentes Resoluciones Administrativas que nacieron con base a un Estado de Excepción que ya no tiene vigencia, e incluso, las mismas siguen surtiendo efectos para la administración pública, aun cuando con ocasión de la finalización del Estado de Excepción decretado el 16 de marzo de 2020 fueron expulsadas del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

En este punto, cabe tener presente que el literal l) del numeral 7 del Artículo 76 de la Constitución de la República, establece que las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas, caso contrario serán nulas, por ende y en aplicación del principio de legalidad, se debe comprender que los Actos Administrativos emanados se encuentran sometidos a esta condición; es decir, los Decretos deben contener una justificación lógica y razonable, por lo cual al ya no poseer la motivación primogénita que fue el Estado de Excepción mediante Decreto Ejecutivo 1017 de 16 de marzo de 2020, estos serían nulos.

Por lo tanto, entre los actos administrativos emitidos a razón del Estado de Excepción podemos concluir que nos encontramos ante Resoluciones y Acuerdos Ministeriales que posiblemente sean inconstitucionales y puedan constituirse en medidas paliativas que están dando paso a trasgredir el ordenamiento jurídico y la seguridad jurídica de sus habitantes.[3]

La información aquí publicada no supone ningún consejo o asesoría legal particular, siendo su función meramente informativa.

Bryan Escaleras Martínez

Asociado Junior

[1] MELENDEZ Florentín; La suspensión de los derechos fundamentales en los estados de excepción según el derecho internacional de los derechos humanos; El Salvador; San Salvador; p. 35

[2] MELÉNDEZ Florentin, La Suspensión de los derechos fundamentales en los estados de excepción según el derecho internacional de los derechos humanos, San Salvador, Criterio, 1999, p. 104

[3] Fotografía: <a href=’https://www.freepik.es/fotos/rojo’>Foto de Rojo creado por d3images – www.freepik.es</a>

A causa de la aparición del COVID-19, a principios de diciembre de 2019, en la provincia de Wuhan, en China, los gobiernos de América Latina desarrollaron distintas medidas de apoyo, a fin de asegurar el acceso a los servicios básicos como el agua potable, energía y transporte público, con la finalidad de mitigar la propagación del virus, y reducir el impacto económico en la población.

Al respecto, los gobiernos de la región, se enfrentaron a un gran desafío, ya que una de las consecuencias directas de la paralización en las actividades económicas, sería una caída importante en los ingresos de cada hogar, especialmente de los más vulnerables. Esta disminución de ingresos económicos, provocaría un incremento en la carga de los pagos de los servicios básicos, a los cuales, los gobiernos de cada país, se encuentran en la obligación de cumplir y asegurar el acceso oportuno y de calidad, durante el tiempo que dure la pandemia, incluso porque se trata de derechos de rango constitucional en muchas jurisdicciones.

En este sentido, el 14 de marzo del 2020, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, anunció que los servicios básicos deben ser una prioridad ante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19, exhortando a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y a las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios a que tomen las medidas necesarias para que la provisión de los mismos sea ininterrumpida, tomando en cuenta los mecanismos de trabajo de sus empleados y empleadas, la calidad del servicio o producto y la imposibilidad de que se generen cortes por falta de pago. Sobre esto, en cuanto al servicio de la energía eléctrica, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables dispuso que todas las empresas distribuidoras del país, no corten el servicio a los usuarios residenciales que tienen planillas impagas.

Sin embargo, ¿Qué impacto genera la suspensión de los servicios básicos por parte de las instituciones y empresas durante la pandemia? ¿Se vulneran los derechos constitucionales?

En relación con esto, según el Diario “El Universal”, en México, durante la fase 3 de la pandemia por coronavirus, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que comprende a 44 millones de usuarios, cortó el servicio de energía eléctrica a 543,128 usuarios debido la imposibilidad del pago de las planillas de luz desde el 01 de abril al 12 de mayo del presente año. Dicha entidad logró cobrar alrededor 47 millones 38 mil pesos mexicanos para poder realizar la reconexión del servicio, lo que impactó favorablemente para la empresa en cuanto al incremento de los ingresos por reconexión del servicio en los primeros cinco meses del año en 10.1%, lo que se tradujo en 130 millones 877.5 mil pesos mexicanos, 12 millones mexicanos más que en el mismo periodo en el año 2019.

Debido a la interrupción del servicio de electricidad, la CFE fue acusada de incurrir en una violación flagrante de los derechos humanos de los ciudadanos, por realizar cortes masivos de energía eléctrica en medio de la emergencia sanitaria y crisis económica provocada por la misma. Sobre esto, se criticó el actuar de la Comisión Federal de Electricidad, en razón de que se consideró el acceso a la energía como “una simple mercancía” y no como un derecho social para todos los habitantes al nivel del acceso a la alimentación, la seguridad, la educación y otros que les permiten acceder a una vida digna.

Por su parte, en nuestro país, la Constitución de la República, establece que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual, garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos. Por lo tanto, la interrupción de alguno de estos servicios por parte de las instituciones sean privadas o empresas del Estado, durante la pandemia, comprendería una vulneración a los derechos constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos, sin mencionar, que en tiempos de crisis como la que estamos viviendo, el Gobierno Nacional, garantizó a través de los diferentes Decretos Ejecutivos que dispusieron el Estado de Excepción, las mejores condiciones y calidad de vida para poder superar de la manera más digna la situación provocada por el Covid-19. A ello, súmese la condición que a derechos como el agua a más de considerarse como un derecho esencial para la vida, se le reconoce en la Constitución, la condición de fundamental e irrenunciable, sin perjuicio de indicar que hace parte del derecho al buen vivir para todos los ciudadanos ecuatorianos.

Esto, es realmente importante para las empresas privadas que prestan este servicio público, como en el caso de Interagua, Veolia, Amagua, etc., que deberán darle un tratamiento más especial a la prestación de este servicio en relación al resto de los servicios básicos, más aun en tiempos de pandemia.[1]

La información aquí publicada no constituye consejo ni asesoría legal puntual, siendo su función meramente informativa.

Andrés Villalba Burbano

Asociado

[1] Fotografía <a href=’https://www.freepik.es/fotos/marco’>Foto de Marco creado por whatwolf – www.freepik.es</a>

En razón del tratamiento y votación de la objeción parcial remitida por el Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 por parte de la Asamblea Nacional, mediante el cual aceptó algunos artículos y disposiciones remitidas por el ejecutivo y en otros se ratificó en el texto aprobado el pasado 15 de mayo de 2020, surge ahora la incertidumbre sobre ¿cuándo entra en vigencia esta ley?

Para ello, debemos remitirnos a lo que dispone el Código Civil en su artículo 6 que indica:

“Art. 6.- La ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial y por ende será obligatoria y se entenderá conocida de todos desde entonces. Podrá sin embargo, en la misma ley, designarse un plazo especial para su vigencia a partir de su promulgación.”

Lo indicado es claro, al especificar que una ley entra en vigencia al momento de su publicación en el Registro Oficial, siendo éste el acto oficial de promulgación de la ley, cuya fecha marcará el inicio de los efectos legales que contenga dicha norma. Esto es de suma importancia para el respeto a la seguridad jurídica contenida en nuestra Constitución, así como para la previsibilidad de la interpretación y aplicación del derecho por parte del poder público, y fundamentalmente por parte de la administración pública, jueces y tribunales, tal como bien lo sostiene el Tribunal Constitucional Español en su sentencia No. 27/1981.

Sin embargo, nuestro ordenamiento permite señalar como entrada en vigencia de la ley a una fecha posterior a la de su promulgación, dado que podrían darse ciertas condiciones que no permitan su inmediata aplicación, tal como sucedió con el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico Administrativo, la Ley de la Función Legislativa, entre otras, que sirven como ejemplo para conocer que es común señalar una fecha posterior de efectividad de entrada en vigencia de la ley.

Lo importante es que, esta llamada “ley humanitaria”, contiene como disposición final que la misma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, para lo cual deberemos estar atentos a fin de aplicarla en el tiempo que corresponde y no como se podría creer erróneamente que ya se encuentra vigente, dado su tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional.[1]

La información aquí publicada no corresponde a ningún consejo legal ni a una asesoría, siendo su carácter meramente informativo

Angélica Campoverde Ortiz

Asociada

[1] Fotografía Ver <a href=’https://www.freepik.es/fotos/negocios’>Foto de Negocios creado por freepik – www.freepik.es</a>

El 28 de febrero de 2020, Ecuador introdujo a la clasificación de compañías una nueva, denominada Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). Lo dicho se configura con ocasión de la nueva Ley de Emprendimiento e Innovación, la cual constituye un avance importante en la legislación ecuatoriana lo que es consistente con la implementación de una serie de nuevas regulaciones en el campo de innovación y emprendimiento empresarial.

Entre los temas más relevantes de esta ley se encuentra la creación de un Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación que sirva para apoyar el desarrollo comercial en Ecuador con el fin de promover la educación y cultura de emprendimientos.[1]

Sin embargo, el tema mas llamativo, es que se establece la oportunidad de formar una nueva entidad legal, siendo la nueva compañía denominada SAS.

Así, las sociedades anónimas simplificadas se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas, mediante un trámite simplificado y sin costo. En este tipo de sociedades, sus accionistas solamente son responsables hasta por el monto de sus respectivos aportes al capital a la entidad. [2] Entre las novedades que se tienen, los accionistas pueden optar por renunciar a esta limitación para asegurar con sus propios activos cualquier operación de la (SAS), siendo una de sus finalidades la de impulsar la economía mediante la formalización de emprendimientos, constituyéndose en sujetos de crédito y con ello poder ampliar sus procesos productivos.

Es de suma importancia aclarar que para el mundo bursátil con esta clase de compañías no se puede cotizar, por tanto si se tiene en mente por parte de sus accionistas tener réditos por sus acciones empresariales en la bolsa de valores, esta no es la opción.

Además, se deja sentado que una SAS en el Ecuador no puede realizar actividades o su línea de negocios no puede estar relacionada con los sistemas financieros, bursátiles, de seguros u otros que tienen un tratamiento especial en la legislación ecuatoriana.

Los beneficios de la constitución de una (SAS) son los siguientes:

- Esta estructura corporativa tiene menores costos administrativos. La SAS en Ecuador puede ser constituida por medio de documentos y actos privados, no existe la obligación de hacerla por escritura pública, por ende hay una reducción económica al momento de su constitución.

- El segundo beneficio es el tiempo de su constitución y registro, al no ser necesario el proceso de inscripción en el Registro Mercantil y solo necesitar la aprobación de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, los emprendedores o empresarios pueden constituir esta clase de compañías en Ecuador con pocos requisitos burocráticos

- Además, como punto diferenciador de otra clase de estructuras corporativas tradicionales, esta clase de compañías requiere solo de un accionista para su constitución, esto claramente ayudará a la generación de nuevas estructuras empresariales formales.

- Brinda seguridad a sus accionistas en el aspecto de transferencia de acciones, ya que en los estatutos de constitución, se pueden estipular restricciones a estos.

5. Es posible migrar desde otra estructura corporativa, siempre que lo permita la ley, a una SAS, a menos que tengan un tratamiento legal particular o especial.

En conclusión, una Sociedad Anónima Simplificada (SAS) en Ecuador ofrece una alternativa interesante y flexible para hacer negocios en este país. Ya sea ante la intención de expansión en el mercado ecuatoriano o considerando sus opciones para la transición de su empresa a esta nueva estructura.

La información aquí publicada no constituye consejo ni asesoría legal puntual, siendo su función meramente informativa.

Bryan Escaleras Martínez

Asociado Junior

[1] Sitio web oficial de Biz Latin Hub. Ver https://www.bizlatinhub.com/es/sociedad-por-acciones-simplificadas-sas-ecuador-negocios/, 09/06/2020

[2] Sitio web oficial de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Ver https://portal.supercias.gob.ec/images/SAS.pdf, 09/06/2020